[머니투데이 이하늘기자][편집자주] '사악해지지 말자(Don't be evil)'라는 모토는 구글이 내세운 기업 철학 중 하나다. 하지만, 이미 IT전문가들 사이에서는 "구글이 'Don't'를 삭제한지 오래"라는 비판의 목소리가 나오고 있다. 구글이 개인의 사생활을 무시하고, 저작권을 훼손하며, 결과 적으로 인터넷 세상을 지배하고 있다는 지적이다. 실제 정보수집 및 배열, 처리 과정에서 구글은 불투명한 모습을 보이고 있다. 디지털 시대, '선출되지 않은 최대권력'으로 평가받는 구글이 사악해진 것일까, 아니면 처음부터 사악했던 것일까. 일반 이용자들이 미처 인지하지 못했던 구글 서비스의 문제점과 이들의 기업철학을 되짚어본다.

[[빅브라더가 된 구글의 사악한 '돈벌이']①지인이 보낸 메시지도 구글 돈벌이 대상]

|

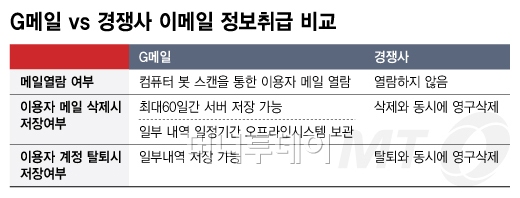

일반인들은 구글이 지메일의 송수신 내역을 모두 열람하고 있는 점을 잘 모른다. 물론 수단은 '로봇 스캐닝'을 통해서다. 로봇이 스캔하는 것은 구글 모든 계정 외에도 타 계정에서 지메일로 송신된 메시지까지도 포함된다. 구글의 이런 정책에 동의할 수 없어 지메일 이용을 피하더라도 지메일을 사용하는 지인에게 메일을 보내면 그 내용조차 검색 대상에 포함되는 것이다.

심지어 구글은 이용자가 직접 삭제한 이메일 내역조차 바로 삭제하지 않고 보관하고 있다.

|

하지만 구글이 이용자가 삭제한 메일을 저장하고 있다는 정황은 곳곳에서 나타난다. 지난 2006년 미국 연방통신위원회는 소송을 통해 "구글에 삭제된 이메일 메시지를 포함한 G메일 계정의 모든 콘텐츠를 제출하라"는 소환장을 발부했다. 구글의 정책에 "삭제된 이메일 메시지가 구글 오프라인 백업 시스템에 영구적으로 보관될 수 있다"고 명시됐기 때문이라는 설명이다.

익명을 요구한 구글의 여성 대변인 역시 미국 CBS의 자회사 '스마트플래닛'과의 인터뷰에서 "삭제된 메세지 및 계정에 남아있는 사본(이메일 내용)은 구글 서버에서 삭제하는데 최대 60일이 걸릴 수 있으며 일부는 일정기간동안 오프라인 시스템에 저장될 수 있다"고 말했다. 구글의 '제품 포럼(http://productforums.google.com/forum/#!forum/en)' 사이트 또한 이 대변인과 같은 답변을 내놨다.

구글은 "로봇을 활용해 메일 내역을 열람하기 때문에 구글 직원들이 이용자의 메시지 내용을 볼 수 없으며 이를 열람할 권한도 주어지지 않는다"고 말한다. 하지만, 미국 칼럼니스트 랜돌 스트로스는 본인 저서 '구글 신화와 야망'에서 '구글 직원의 지메일 접근금지는 특정 부류(유명인사·기업인·정치인)에 대해서만 이뤄질 뿐 일반계정은 직원들의 접근이 제한되지 않고 있다'고 주장한다. 그는 이에 대한 이용자들의 문의에 구글이 명쾌한 답변을 피하고 있다고 비판했다.

지메일 사용에 따른 개인정보 위협은 탈퇴 이후에도 계속된다. 약관에 따르면 이용자가 탈퇴해도 구글은 이용자가 과거 제작한 콘텐츠를 이용할 수 있다. 지메일을 탈퇴해도 과거 주고받은 이메일에 대한 사용권한은 여전히 구글에 남는 셈이다.

국내 인터넷 업계 관계자는 "이용자가 이메일 내역을 삭제해도 서비스 기업이 해당 내용을 서버에 보관하는 것은 이해하기 어렵다"며 "구글을 제외한 대부분의 전세계 메일 서비스 공급자들은 메일 내용을 열람하지 않을 뿐 아니라 이용자가 메일을 지우거나 탈퇴하면 곧바로 해당 콘텐츠를 곧바로 삭제하고 있다"고 전했다.

그렇다면 구글은 왜 삭제한 메일조차 보관하는 것일까. 답은 쉽다. 이용자들이 주고받은 메일을 분석해 맞춤형 광고를 제공하는 것이야말로 구글 수익의 원천이기 때문이다.

머니투데이 이하늘기자 iskra@

< 저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글 없음:

댓글 쓰기